Tra i corrispondenti di Vasari vi sono alcuni degli intellettuali e degli artisti più prestigiosi della sua epoca con i quali egli collaborò e si legò di amicizia (come Paolo Giovio, Annibal Caro, Vincenzio Borghini, Pierfrancesco Giambullari, Cosimo Bartoli e Michelangelo Buonarroti), ma anche i suoi principali committenti, come il Papa Pio V e, soprattutto, Cosimo I e Francesco de’ Medici, al servizio dei quali Vasari lavorò dal 1555 alla morte, avvenuta il 27 giugno del 1574.

Nel carteggio troviamo anche un piccolo nucleo di lettere scritte da Vasari stesso: si tratta di 24 missive da lui inviate a Cosimo I de’ Medici per sottoporgli le soluzioni da adottare nei lavori a Palazzo Vecchio e nella costruzione degli Uffizi. Il Duca esprimeva il proprio volere tramite annotazioni (dette “rescritti”) apposte direttamente sulle lettere di Vasari dai segretari ducali. Le lettere – così annotate – venivano poi rispedite al Vasari perché eseguisse le decisioni del Principe: è per questo motivo che si trovano nell’archivio.

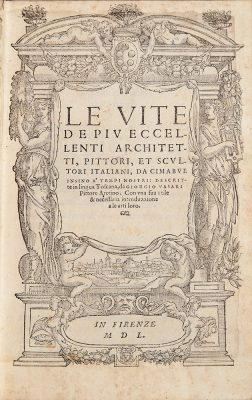

Se diamo uno sguardo d’insieme al carteggio vasariano possiamo constatare che il volume della corrispondenza ricevuta da Vasari si presenta esiguo e discontinuo negli anni che vanno dal 1533 al 1544 (18 lettere in tutto) e comincia a farsi invece più consistente a partire dagli anni 1545– 1546, in corrispondenza con la frequentazione, a Roma, di alcuni intellettuali del circolo del Cardinale Alessandro Farnese (in primis Paolo Giovio e Annibal Caro) e con la preparazione della prima edizione delle Vite. Contemporaneamente muta anche il contenuto delle lettere, che sale di tono e di interesse rispetto al carattere essenzialmente pratico ed utilitaristico di quelle precedenti.

Nell’arco di tempo che va, grosso modo, dal 1546 al 1573, se da un lato si deve registrare un costante e progressivo aumento del numero delle lettere, riconducibili, per la maggior parte, alla preparazione della seconda edizione delle Vite e alle numerose e svariate attività che Vasari andava svolgendo al servizio di Cosimo e Francesco de’ Medici e del pontefice Pio V, dall’altro si devono constatare alcune “strane” assenze . C’è, per esempio, una sola lettera del Cardinal Alessandro Farnese, per il quale Vasari lavorò assiduamente, neppure una di Bindo Altoviti, che pure fino al 1553 fu uno dei suoi committenti più assidui, ed ancora nessuna lettera di Francesco de’ Rossi, detto il Salviati, pittore legato a Vasari da un’antica e solida amicizia, testimoniata, secondo quanto lui stesso scrive nella seconda edizione delle Vite, “da un infinito numero di lettere” che egli dichiara di conservare presso di sé.

Un caso a parte costituiscono le dieci lettere che Pietro Aretino scrisse a Vasari dal 1536 al 1550: anche queste non sono presenti nell’archivio e le conosciamo solo attraverso l’edizione che ne fece lo stesso Aretino, ma sappiamo che questi era uso richiedere indietro gli originali ai suoi corrispondenti.

A prescindere da questo caso particolare, c’è dunque da chiedersi a cosa possano essere imputate le “assenze“ sopra segnalate: a fenomeni di precoce dispersione, più che probabili in una documentazione conservata originariamente sciolta e che, per di più, dovette seguire i frequenti spostamenti del suo destinatario, oppure ad una selezione operata consapevolmente e vòlta a conservare solo alcune specifiche testimonianze?

E’ probabile che vi sia stata più di una causa, anche se non si può fare a meno di notare come la documentazione assente riguardi, in particolare, i “potentati” romani più fieramente avversi alla restaurazione del regime mediceo a Firenze, i quali, fino alla metà del secolo, costituirono uno dei principali poli di attrazione del fuoruscitismo fiorentino, notoriamente filo-repubblicano.

Queste frequentazioni, indispensabili a Vasari nella prima fase della sua vita, costituivano di fatto un serio ostacolo al suo impiego presso Cosimo I de’ Medici. L’artista aretino cerca pertanto di rassicurare il Duca sulla sua personale fedeltà sia dedicandogli la prima edizione delle Vite, sia con la lettera con cui, l’8 marzo 1550, gliene spedisce un esemplare appena stampato.

In questa occasione Vasari, che non manca di ricordare i suoi antichi legami con la famiglia Medici, ribadisce la sua personale devozione al Duca e dice di aver aspettato inutilmente di essere chiamato al suo servizio, “mercié forse d’un biasimo, che per campar dallo stento mi è convenuto andar a trovar di luogo in luogo chi mi metta in opera”.